Монтаж сильфонных компенсаторов при замене участка теплосети. Установка сильфонных компенсаторов

Существует множество типов устройств, которые отличаются по параметрам и конструктивным элементам. Особенность указанных моделей заключается в том, что они способны выдержать большую температуру. Для того чтобы детально разобраться в указанном вопросе, рекомендуется ознакомиться с типами компенсаторов.

Виды устройств

По конструкции выделяют осевые и фланцевые сильфонные компенсаторы для ГОСТ Р 50671-94. Существуют модели низкого и высокого давления. Фланцевые устройства делятся на сдвиговые и угловые модели. В отдельную категорию выделены карданные и блочные модификации.

Устройства низкого давления

Модели низкого давления активно применяются в Сталь в данном случае используется разных маркировок. Если рассматривать модификации серии ОФН, у них имеется широкий выход. Показатель осевого хода в среднем составляет 80 мм. Коэффициент жесткости у них невысокий. Максимальная допустимая температура компенсаторов указанного типа находится на уровне -10 градусов.

Также надо отметить, что существуют модификации с отверстиями. Они подходят для труб диаметром от 3 см. Коэффициент жесткости у них в среднем равняется 300 Н. Масса обычной модели составляет 10 кг. Если рассматривать компенсатор КСО, у него предусмотрено четыре отверстия. Выход в данном случае имеется шириною в 80 мм. Предельное давление составляет 1.2 бара.

Модели высокого давления

Сильфонные компенсаторы для тепловых сетей высокого давления производятся только из закаленной стали. Минимальная допустимая температура компенсаторов равняется не более -20 градусов. Также стоит отметить, что существуют модификации с высоким осевым ходом. Большинство устройств делается с широким выходом. Отверстия могут располагаться на большом расстоянии от арматуры.

В среднем ширина входного отверстия равняется 70 мм. Показатель жесткости у моделей стартует от 400 Н. При этом параметр давления на выходе равняется примерно 2.5 бара. Если рассматривать компенсатор КСО, у него предусмотрено пять отверстий. Параметр осевого хода располагается на уровне 40 мм. Масса модели составляет ровно 10 кг. Сталь в данном случае применяется с маркировкой 12Х. Максимальная допустимая температура указанного компенсатора составляет 430 градусов.

Осевые модели

Компенсатор сильфонный (осевой) делается с длинным держателем. Стойки у модификаций производятся с широким выходом. Модели замечательно подходят для Сталь в устройствах применяется разных типов. Современные модели производятся с отверстиями. Показатель предельного давления у компенсаторов равняется не менее 4 бар. Вход, как правило, предусмотрен на 55 мм. Коэффициент жесткости в среднем равняется 340 Н. Также стоит отметить, что у моделей высокая допустимая температура. Если говорить про минусы, то внимания заслуживает тот факт, что устройства много весят. Также социалисты отметают, что модели не могут использоваться для алюминиевых труб.

Сила сжатия в данном случае сильно большая. Если рассматривать компенсатор сильфонный (осевой) серии РК, у него предусмотрен выход на 56 мм. В данном случае масса изделия равняется 12 кг. Дополнительно специалисты указываются на низкую проводимость устройства. Минимальная допустимая температура компенсатора располагается на отметке -20 градусов. Устройство замечательно подходит для теплоизоляционных труб. Крепление устройства производится при помощи жгута. Зажим в данном случае подбирается на два винта. Отверстия в представленной модификации отсутствуют. Входное отверстие используется на 28 мм. Параметр жесткости устройства равняется 300 Н. Освевой ход для 1000 циклов составляет примерно 400 мм. Максимальная допустимая температура у компенсаторов этого типа - 340 градусов. Однако в данном случае все зависит от производителя и маркировки используемой стали.

Назначение фланцевых устройств

Фланцевые сильфонные компенсаторы для тепловых сетей подходят для труб разного диаметра. Наиболее часто устройства используются для соединения стальных трубок. Многие модификации производятся из стали серии 17 ГС. Большинство устройств обладает широким выходом. Максимальная допустимая температура компенсаторов равняется 340 градусов.

Также надо отметить, что существуют модели с узкими каналами. Арматуры у них всегда делаются из стали. Некоторые устройства производятся с уплотнителями. Выход у них, как правило, устанавливается диаметром от 50 мм. Осевой ход для 50 циклов равняется не более 80 мм. Масса обычной модели составляет приблизительно 8 кг. Минимальная допустимая температура компенсаторов располагается на уровне -20 градусов.

Сдвиговые устройства

Сдвиговые сильфонные компенсаторы для тепловых сетей обладают подвижными наконечниками. Модификации производятся разных размеров. Современные модели делаются с широким держателем. Также надо отметить, с узким выходом. В среднем диаметр трубки равняется 80 мм. Осевой ход при 100 циклах достигает максимум 20 мм. Масса обычной модели колеблется в районе 8 кг. Предельное давление при этом составляет около 3.3 бара. Существуют модификации с наконечниками и без них. Также надо отметить, что на рынке представлены компактные модификации. Если рассматривать модель СКУ ППУ, у нее имеется выход с трубкой. Сталь, как правило, применяется серии 17Г. Максимальная допустимая температура у компенсаторов этого типа составляет 450 градусов.

Угловые модели

Угловые сильфонные компенсаторы для тепловых сетей в последнее время считаются очень популярными. У них используется одна стойка. Сталь применяется разных серий. Стандартные модели делаются с короткими держателями. Также надо отметить, что есть модификации с широким выходом для теплоизоляционных труб. Входное отверстие у таких моделей равняется примерно 65 мм. Осевой ход при 50 циклах составляет не более 80 мм. Масса обычной модели равняется примерно 7 кг.

Также надо отметить, что существуют устройства с отверстиями. Предельное давление у них достигает 3.5 бар. Минимальная допустимая температура у компенсаторов этого типа стартует от -20 градусов. Еще есть модификации с короткими трубками, которые мало весят. Если рассматривать сильфонный компенсатор ППУ, у него имеется пять отверстий. При этом масса модификации составляет ровно 10 кг. Коэффициент жесткости в устройстве достигается 322 Н.

Назначение карданных устройств

Карданные модели замечательно подходят для тепловых сетей. При этом трубы фиксируются очень быстро. Некоторые модификации делаются с короткой стойкой. Держатели у них крепятся по сторонам. Также надо отметить, что есть устройства с широким выходом. Отверстия у них располагаются на стойке. Масса стандартного устройства составляет 7 кг. Коэффициент жесткости зависит от многих факторов. Также надо отметить, что есть большие модификации, которые делаются из стали. У них применяется выход диаметром от 80 мм. Сталь может применяться серии 17Г.

Теплоизолированные модификации

Теплоизолированные модели пользуются большим спросом. У них применяется очень жесткая стойка. Также надо отметить, что есть модели с короткими стойками. При этом трубки устанавливаются с широким выходом. Масса равняется 12 кг. Также надо отметить, что выход используется диаметром от 60 мм. Данные устройства отлично подходят для теплоизоляционных изогнутых труб.

Держатели применяются разной формы. Коэффициент жесткости у модификаций стартует от 400 Н. Изоляция сильфонных компенсаторов выполнена с уплотнителем. Некоторые модели способны похвастаться своей прочностью. Минимальная допустимая температура стандартного компенсатора составляет -10 градусов. Отверстия в данном случае находятся на стойке. Наиболее распространенными считаются устройства с одним выходом. Максимальная допустимая температура у компенсаторов этого типа равняется 340 градусов. Также есть модели с высоким коэффициентом жесткости. В среднем масса у таких изделий составляет 15 кг. Сталь при этом применяется серии 18Г.

Блочные модели

Блочные модификации являются очень распространенными и соответствуют стандартам СНИП (тепловые сети). Сталь у них применяется серии 09ГС. Также есть модификации с удлинителями. Устройства часто применяются для изогнутых труб. Осевой ход при 50 циклах в среднем равняется 70 мм. Масса стандартной модели составляет 9 кг. Выход в устройствах стартует от 70 мм. Обычная модель делается с одной трубкой.

Есть модификации с длинной стойкой. Существуют устройства с 4 и 8 отверстиями. Минимальная допустимая температура у компенсаторов этого равняется 60 мм. Если рассматривать компенсаторы в у них применяется четыре отверстия. Масса устройства составляет 9 кг. Коэффициент жесткости у представленной модификации располагается на уровне 430 Н.

Стартовые модификации

Стартовые устройства выделяются наличием широкого выхода. У моделей стойки деются разной толщины. Также надо отметить, что производятся модификации с жесткими фиксаторами. Большинство моделей делаются малого размера. В среднем стандартная модификация весит не более 8 кг. Также надо отметить, что сталь, как правило, применяется серии 17Г. Диаметр входного отверстия у моделей не превышает 65 мм. Коэффициент жесткости стартует от 300 Н. Осевой ход у большинства устройства не превышает 20 мм.

Поворотные модели

Поворотные модели, которые соответствуют принятым стандартам СНИП (тепловые сети), хорошо подходят для соединения изогнутых труб. У моделей производятся стойки разной длины. Существуют модификации на 4 и 8 отверстий. Если рассматривать устройства серии РК, у них имеется длинная трубка. Коэффициент жесткости не превышает 340 Н. Осевой ход при 50 циклов равняется 50 мм. Выходное отверстие в устройстве составляет 45 мм. Всего у модели имеется четыре отверстия. Минимальная допустимая температура компенсатора составляет -10 градусов.

Также есть модификации с узким выходом. У них имеется две стойки. Фиксация устройства осуществляется на винтах. Модели неплохо подходят для изогнутых труб. Также стоит отметить, что существуют компенсаторы на широких подставках. В среднем диаметр выхода равняется 60 мм. При этом коэффициент жесткости стартует от 320 Н. Специалисты говорят о том, что модели очень просты в установке. Дополнительно важно учитывать высокий параметр допустимой температуры.

11.07.2007

Показана возможность снижения потерь тепловой энергии и затрат при строительстве и эксплуатации тепловых сетей за счет применения осевых сильфонных компенсаторов для компенсации температурных деформаций теплопроводов.

Введение

Для компенсации температурных деформаций трубопроводов в тепловых сетях г. Санкт-Петербурга до начала 1980-х гг. применялись сальниковые, П-, S- и Г-образные компенсаторы, а во многих регионах России они применяются до сих пор. Каждому из этих компенсаторов свойственны отдельные серьезные недостатки.

Наиболее сложными в эксплуатации и монтаже являются сальниковые компенсаторы. Они требуют постоянного обслуживания, связанного с периодической подтяжкой уплотнения и заменой уплотнительного материала. При подземной прокладке теплопроводов установка сальниковых компенсаторов требует строительства дорогостоящих камер.

Длительная практика эксплуатации сальниковых компенсаторов показала, что даже при наличии регулярного их обслуживания имеют место протечки теплоносителя. При большой протяженности тепловых сетей суммарная величина затрат на пополнение и нагрев теплоносителя может достигать достаточно больших значений.

Для П-образных компенсаторов характерны большие габариты, увеличение зон отчуждения дорогостоящей городской земли, необходимость строительства дополнительных направляющих опор, а при подземной прокладке – специальных камер (что довольно затруднительно в городских условиях). Да и стоимость П-образных компенсаторов, особенно больших диаметров, достаточно высока.

В целях повышения надежности теплоснабжения, снижения капитальных вложений, потерь, связанных с утечками, и эксплуатационных расходов в начале 1980-х гг. специалисты ведущих Ленинградских проектных институтов рассмотрели возможность применения сильфонных компенсаторов (СК) в тепловых сетях вместо П-образных и сальниковых компенсаторов и с 1981 г. в ГУП «ТЭК СПб» при проведении капитального ремонта и строительства тепловых сетей началась установка осевых СК.

Типы сильфонных компенсаторов, конструкция и особенности их эксплуатации

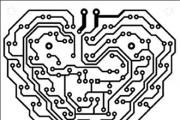

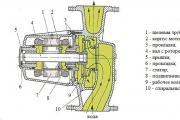

Осевые сильфонные компенсаторы. Компенсаторы типа ОПКР (рис. 1а) разработаны для замены сальниковых компенсаторов и предназначены, как и компенсаторы типа КСО (рис. 1б), для наземной и канальной прокладок теплопроводов с тепловой изоляцией из минеральной ваты.

При подземной прокладке теплопроводов в каналах, туннелях, камерах, а также при надземной прокладке и в помещениях, СК могут устанавливаться на прямолинейных участках теплопровода в любом месте между двумя неподвижными опорами (концевыми или промежуточными), при этом не должно быть препятствий для возможных перемещений кожуха вместе с частью теплопровода. Между двумя неподвижными опорами допускается размещать только один СК.

При монтаже и эксплуатации осевых СК не допускается нагружать их поперечными усилиями, изгибающим и крутящим моментами, а также весом присоединяемых участков труб и фасонных изделий. С этой целью при монтаже осевых СК обязательна установка направляющих опор. Первая пара направляющих опор должна устанавливаться с двух сторон от СК на расстоянии 2-4 Ду. Вторая пара ставится с каждой стороны от СК на расстоянии 14-16 Ду. Примеры установки осевых СК показаны на рис. 2.

Число и необходимость последующих направляющих опор определяется при проектировании по результатам расчета теплопровода на устойчивость.

Некоторые предприятия для увеличения компенсирующей способности компенсаторов применяют спаренные осевые сильфонные компенсаторы, тем самым, нарушая вышеизложенные требования. Это может привести к потере устойчивости компенсаторов (рис. 3).

При размещении СК у неподвижной опоры расстояние до нее должно быть в пределах 24 Ду. В этом случае направляющие опоры устанавливаются только с одной стороны. С другой стороны их функцию выполняет неподвижная опора.

В случае размещения СК в камерах функции направляющих опор могут выполнять стенки камер со специальной конструкцией обвязки входного и выходного проемов камеры.

Направляющие опоры следует применять, как правило, охватывающего типа (хомутовые, трубообразные, рамочные), принудительно ограничивающие возможность поперечного или углового сдвига и не препятствующие осевому перемещению.

Начиная с 1981 г. в тепловых сетях, находящихся на балансе ГУП «ТЭК СПб», было установлено более 14 тыс. СК. Анализ состояния трубопроводов и элементов конструкций тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб», выполненный в 1998 г., подтвердил, что общее количество поврежденных СК за период внедрения составило 92 шт.

Основными причинами повреждений СК были:

- нарушение требований к монтажу осевых СК во время их монтажа;

- нарушение соосности трубопроводов во время монтажа, а также из-за просадки направляющих опор в процессе эксплуатации;

- разрушение неподвижных опор из-за неправильного расчета нагрузок на них;

- наружная коррозия сильфонов осевых компенсаторов из-за сверхдопустимого содержания хлоридов в грунтовых водах (рис. 4).

Дальнейший анализ условий монтажа и применения СК показал, что эксплуатация трубопроводов и других элементов тепловой сети в г. Санкт-Петербурге и его пригородах происходит при воздействии следующих факторов:

- высокий уровень грунтовых вод и частые подъемы воды при наводнениях приводят к периодическому их затоплению;

- большая часть трубопроводов и других элементов тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» находится в зонах с повышенной коррозионной активностью грунта (насыпные и торфяные почвы, повышенная концентрация хлоридов, блуждающие токи, высокий уровень и электропроводность грунтовых вод);

- посыпание проезжей части дорог солью и увеличение концентрации хлоридов в грунте приводит к снижению коррозионной стойкости металла (аустенитной нержавеющей стали) наружного слоя компенсаторов (75% теплотрасс расположены около проезжей части дорог). Как известно, скорость коррозии аустенитной стали резко увеличивается в среде, содержащей хлор;

- длительное хранение компенсаторов под открытым небом без антикоррозийной защитной смазки, нарушения инструкции по их транспортировке без защитных кожухов приводят к ударам, появлению царапин, вмятин и т.д.;

- нарушение технологии строительно-монтажных работ приводит к проникновению влаги под изоляцию или нарушению соосности, что сокращает срок работы компенсатора.

Еще в 1983 г. Технический совет Главног о топливно-энергетического управления Ленинграда потребовал от проектных, конструкторских организаций и заводов-изготовителей:

- решить проблему влияния хлоридов на долговечность металла сильфонов;

- доработать конструкцию компенсационного устройства таким образом, чтобы обеспечить перемещение компенсатора в защитном кожухе только в продольном направлении. Это обеспечит повышение надежности конструкции независимо от качества установки подвижных и неподвижных опор;

- доработать конструкцию защитного кожуха для обеспечения 100% герметизации сильфона от проникновения грунтовых вод;

- предусмотреть нанесение антикоррозийного покрытия на наружную поверхность сильфонов СК, применяемых в тепловых сетях;

- для увеличения сроков службы СК необходимо ужесточить требования к хранению, транспортировке и монтажу с целью недопущения их повреждений и коррозии при их хранении.

Сильфонные компенсационные устройства (СКУ). Во избежание разрушения осевых СК изза несоосности трубопроводов, возникающей из-за просадки грунта, в гг. Санкт-Петербурге, Москве и в других регионах России стали применять СКУ различных конструкций. СКУ должны были конструктивно защищать сильфон от поперечных усилий, изгибающих и крутящих моментов, а также от попадания грунтовых вод на сильфон и грунта между гофрами.

Учитывая недостатки, выявленные при эксплуатации осевых СК, а также недостатки конструкций разработанных компенсационных устройств рядом российских производителей, ОАО «НПП «Компенсатор» в 1998 г. начало выпуск принципиально новой конструкции СКУ (рис. 5) для теплопроводов с теплоизоляцией из минеральной ваты, в пенополиуретановой (ППУ) или в армопенобетонной (АПБ) изоляции.

В отличие от СКУ, изготавливаемых другими предприятиями-производителями, этой конструкцией предусмотрены:

- направляющие опоры цилиндрической формы, установленные с обеих сторон от сильфона, которые телескопически перемещаются вместе с патрубками СКУ по внутренней поверхности толстостенного кожуха. Это придает конструкции достаточную жесткость и обеспечивает соосность сильфонов и их защиту от поперечных усилий и изгибающих моментов, возникающих при возможных прогибах теплопровода из-за просадки грунта или направляющих опор;

- ограничители хода сильфона, которые также защищают сильфон от крутящих моментов;

- толстостенный кожух, изготавливаемый из труб, применяемых для теплопроводов, который задает направление перемещения цилиндрических направляющих опор СКУ, и, в то же время, обеспечивает защиту сильфона от нагрузок, возникающих под действием давления грунта и автотранспорта при бесканальной прокладке теплопровода.

При использовании СКУ данной конструкции устанавливать направляющие опоры на расстоянии 2-4 Ду от СКУ нет необходимости. При бесканальной прокладке также гарантируется защита сильфона от поперечных усилий и изгибающих моментов, которые могут возникнуть из-за просадки грунта. Так, на СКУ Ду 1000, установленных на Нирюнгринской ГРЭС, несоосность составила 17 мм, но СКУ осталось работоспособным.

Стартовые сильфонные компенсаторы для трубопроводов в ППУ-изоляции. В Западной Европе и в некоторых регионах России для компенсации температурных деформаций теплопроводов при бесканальной прокладке не применяют осевые СК. В этих случаях используется способ частичной разгрузки температурных деформаций теплопровода за счет предварительного нагрева теплопровода во время его монтажа до температуры, равной 50% от максимальной.

Суть этого способа заключается в следующем. Между двумя неподвижными опорами теплопровода необходимо установить стартовый СК (или, так называемый, Е-компенсатор), после чего теплопровод заполняется теплоносителем и нагревается до температуры, равной 50% от максимальной рабочей. При этом стартовый компенсатор (рис. 6) должен сжаться на полную величину рабочего хода. После выдержки при указанной температуре (как правило, в течение суток) кожухи стартового компенсатора завариваются между собой. И так на всем теплопроводе между каждой парой неподвижных опор. При этом сильфон стартового компенсатора исключается из дальнейшей работы теплопровода, и теплопровод остается в эксплуатации в напряженном состоянии.

Кроме того, использование предварительно нагретых во время монтажа теплопроводов имеет еще несколько неудобств:

- окончательный монтаж теплопровода (заварку кожухов всех стартовых компенсаторов и их последующую тепло-, гидроизоляцию) приходится производить во время отопительного сезона;

- при выполнении ремонта теплопровода необходимо на данном участке теплотрассы заменять и стартовый сильфонный компенсатор и выполнить в дальнейшем вышеизложенные требования по его монтажу и изоляции.

Применение при бесканальной прокладке предварительно нагретых во время монтажа теплопроводов с ППУ-изоляцией с использованием стартовых компенсаторов возможно на тепловых сетях в тех системах теплоснабжения, где применяется качественное регулирование тепловых нагрузок. Кроме того, их можно использовать в регионах с мягкими климатическими условиями, когда перепады температур теплоносителя относительно средней температуры незначительны и стабильны.

В пиковые же режимы отопления, а также при остывании теплоносителя и его сливе, что довольно часто происходит во многих регионах России, температурные напряжения на трубопровод и неподвижные опоры резко возрастают.

Предварительно изолированные осевые сильфонные компенсаторы. Учитывая проблемы применения стартовых компенсаторов, а также особенности климатических условий регионов и соответствующие режимы отопления, в г. Санкт-Петербурге (с его болотистыми почвами и регулярными наводнениями) и многих других регионах России при бесканальной прокладке труб в ППУ-изоляции уже более 15 лет применяются предварительно изолированные осевые СК различных конструкций (рис. 7).

Основным недостатком всех этих конструкций предизолированных осевых СК является возможность попадания грунтовых вод под полиэтиленовую оболочку теплоизоляции, а также на сильфон через подвижную часть СК. Чтобы грунтовые воды не попадали на провода системы ОДК, провода внутри компенсационного устройства прокладываются в гидрозащитном кембрике. Тем самым, компенсационные устройства (длиной до 4,5 м каждое) исключаются из системы ОДК теплопровода.

Проанализировав недостатки существующих конструкций, ОАО «НПП «Компенсатор» в 2006 г. разработало осевое СКУ для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке с системой ОДК (рис. 8).

Разработка велась на базе отработанной конструкции СКУ (рис. 5). Здесь также предусмотрены цилиндрические направляющие опоры, установленные с обеих сторон от сильфона, которые телескопически перемещаются вместе с патрубками СКУ по внутренней поверхности толстостенного кожуха.

Гидроизоляция подвижной части СКУ выполняется с помощью защитного сильфона, позволяющего гарантировать полную защиту рабочего сильфона, теплоизоляции и проводов системы ОДК от проникновения грунтовых вод в течение всего срока службы СКУ.

Провода системы ОДК, во избежание контакта с металлическими поверхностями СКУ, проложены во фторопластовой трубке, имеющей отверстия для проникновения воды в случае нарушения герметичности сильфона. При этом компенсационное устройство не исключается из системы ОДК теплопровода.

Воздушная прослойка между двумя сильфонами обеспечивает хорошую тепловую изоляцию в средней части СКУ.

Тепловая изоляция патрубков СКУ может выполняться во время монтажа одновременно с заливкой пенополиуретаном стыков теплопровода с СКУ. С этой целью к фланцам СКУ приварена стальная гильза, на которую посажена термоусаживающаяся муфта, по наружному диаметру соответствующая полиэтиленовой оболочке теплопровода. Такое конструктивное решение гарантирует защиту ППУ-изоляции от проникновения в нее грунтовых вод.

Для исключения попадания грунта и ограничения попадания грунтовых вод на защитный сильфон с торцов кожуха установлены уплотнения.

Применение данных компенсационных устройств позволит в полном объеме решить проблему компенсации температурных деформаций теплопроводов с ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке на протяжении всего срока эксплуатации.

Вместо заключения

Учитывая возрастающие требования по сроку службы теплопроводов тепловых сетей, в ОАО НПП «Компенсатор» в 2006 г. проведено несколько НИОКР, по результатам которых:

1. внедрено антикоррозионное покрытие наружной поверхности сильфонов, стойкое при воздействии агрессивных сред на протяжении всего срока службы СК;

2. совместно с одним из ведущих материаловедческих институтов г. Санкт-Петербург а 52 проведена ОКР по подтверждению срока службы СК не менее срока службы теплопроводов (рис. 9) при максимально возможном для любого региона России содержании хлоридов в сетевой воде;

3. изменена геометрия гофров сильфонов, что позволило увеличить на 10-20% компенсирующую способность осевых СК практически без изменения их жесткости. В заключение приведем данные расчета экономической эффективности замены сальниковых компенсаторов на сильфонные, выполненный ГУП «ТЭК СПб» в 2006 г. (таблица).

Сильфонные компенсаторы применяют в самых разных сферах, они установлены на промышленных объектах и трубопроводах коммунальных систем. Сильфонные компенсаторы для тепловых сетей позволяют подать в наши дома горячую воду, подвести отопление. В настоящее время для подобных трубопроводов применяются как простые осевые компенсаторы (КСО, 2КСО), так и специальные сильфонные компенсирующие устройства (СКУ, 2 СКУ). Сильфонные компенсаторы пришли на смену морально устаревшим линзовым и сальниковым устройствам.

Трубопроводы тепловых сетей работают с горячим теплоносителем, они разработаны таким образом, что во время подачи горячей среды трубы нагреваются и удлиняются, а после остывают и укорачиваются. Важным звеном такого трубопровода являются компенсаторы, которые нивелируют эту деформацию, не давая системе оказывать нагрузку на другие узлы.

Осевые компенсаторы

Для компенсации деформаций трубопроводов коммунальных и промышленных тепловых сетей, для уменьшения потерь температуры теплоносителя и его энергии при транспортировке, для продления срока службы системы используются сильфонные компенсаторы. Их применение обусловлено целым рядом положительных факторов, среди которых:

- Максимально простая и понятная конструкция.

- Возможность работы с различным давлением.

- Широкий диапазон рабочей температуры, которое выдерживает устройство, причем как внутри системы, так и снаружи.

- Применение компенсаторов сильфонного типа позволяет добиться отличной герметичности.

- Компенсатор кроме теплового расширения борется с несоосностью трубопровода и возникающей вибрацией.

- Сильфонные компенсаторы, в отличие от своих сальниковых и линзовых предшественников, имеют скромные габаритные размеры.

- В большинстве случаев на тепловых сетях используются компенсаторы с патрубковым соединением, очень простым.

- Срок работы устройство составляет пару десятков лет (большой запас хода сильфона), при этом обслуживание компенсатору не нужно, это очень надежные устройства.

- Стоимость сильфонных компенсаторов доступная, при этом рынок наполнен качественными отечественными и импортными вариантами.

В основном в тепловых сетях применяются самые простые , состоящие из сильфона и патрубков под приварку. Сильфон изготавливается из нержавейки, а патрубки из обычных сплавов. Такие устройства могут быть вмонтированы в любую теплосеть, место ее прокладки значения не имеет, достаточно соблюсти технические требования к установке изделий.

В основном в тепловых сетях применяются самые простые , состоящие из сильфона и патрубков под приварку. Сильфон изготавливается из нержавейки, а патрубки из обычных сплавов. Такие устройства могут быть вмонтированы в любую теплосеть, место ее прокладки значения не имеет, достаточно соблюсти технические требования к установке изделий.

Если вам необходимо смонтировать сильфонный компенсатор в подземный канальный теплопровод, то достаточно выбрать прямой участок системы и установить его между двух, неподвижных опор. Следующий компенсатор, если необходимо, можно разместить уже за следующими опорами.

Опоры предотвращают деформации других видов и помогают компенсатору работать правильно и системно. Обычно, при проектировании тепловой сети, уже закладываются специальные места для опор, компенсаторов и прочей трубопроводной арматуры. Все что нужно сделать, правильно установить изделие на трубопровод. Нарушения и эксплуатации изделия, могут привести к его быстрому выходу из строя.

Опоры предотвращают деформации других видов и помогают компенсатору работать правильно и системно. Обычно, при проектировании тепловой сети, уже закладываются специальные места для опор, компенсаторов и прочей трубопроводной арматуры. Все что нужно сделать, правильно установить изделие на трубопровод. Нарушения и эксплуатации изделия, могут привести к его быстрому выходу из строя.

Выход из строя сильфонного компенсатора раньше окончания его срока эксплуатации, достаточно редкое явление, обычно ставшее следствием нарушений норм и правил работы с ним.

Некоторые примеры таких ошибок:

Некоторые примеры таких ошибок:

- Неправильное хранение сильфонных компенсаторов приводит к порче внешнего вида и утрате важных технических свойств.

- Неправильный монтаж компенсатора приводит к его поломке непосредственно в процессе установке или при первой же подаче носителя в сеть.

- Неправильное расположение или отсутствие опор ведет к такой же ситуации. Про разрушение камер и опор от нагрузок, мы даже не упоминаем.

- Неправильно выбранные материалы, в процессе изготовления изделия, ведут к коррозии самого сильфона в грунтовых водах, в которых находится тепловая сеть.

Как видите, факторов риска очень много, поэтому любые действия с сильфонными компенсаторами для тепловых сетей, да и другими изделиями трубопроводной арматуры, нужно согласовывать с техническими службами.

Компенсирующие устройства

В настоящее время все большую популярность набирают сильфонные компенсационные устройства с теплоизоляцией (минеральной ППМ, пенополиуретановой ППУ), скрывающиеся за аббревиатурой СКУ. Эти компенсаторы не так требовательные к опорам трубопровода, поскольку в их конструкцию уже предусмотрена защита сильфонов от ненужных деформаций, они просты и удобны в монтаже и эксплуатации.

Современная конструкция позволяет использовать компенсаторы СКУ.ППУ, СКУ.ППМ на тепловых сетях и трубопроводах. При этом они становятся частью всей трубопроводной системы, выполняя свою работу и не давая теплоносителю потерять энергию и тепло.

Современная конструкция позволяет использовать компенсаторы СКУ.ППУ, СКУ.ППМ на тепловых сетях и трубопроводах. При этом они становятся частью всей трубопроводной системы, выполняя свою работу и не давая теплоносителю потерять энергию и тепло.

Другие компенсаторы

Одной из разновидностей сильфонных компенсаторов, которые применяются на теплотрассах, являются стартовые устройства, которые используются при запуске трубопроводной системы. Стартовый компенсатор позволяет тепловой сети выйти на нормальный режим работы. Во время подачи теплоносителя в систему, трубы начинают удлиняться, а компенсатор при этом сужается. Он срабатывает всего один раз, после чего его заваривают и он становится обычным участком трубы.

Кроме стартовых, на определенных участках трубопровода могут применяться и другие виды сильфонных компенсаторов. Например, на изогнутых трубах ставят поворотные или угловые компенсаторы, на длинных участках прямого трубопровода монтируют сдвиговые компенсаторы.

Более подробную информацию о работе сильфонных компенсаторов на трубопроводах тепловых сетей, можно узнать у непосредственных производителей трубопроводной арматуры во время заказа соответствующей продукции.

1.1. Изделия допускается применять в районах строительства с расчетной наружной температурой для проектирования систем отопления не ниже минус 40°С. Сейсмичность районов строительствам не более девяти баллов по шкале Рихтера.

1.2. Изделия допускается применять при содержании хлоридов в сетевой воде не более 250 мг/кг.

1.3. Изделия должны устанавливаться на прямолинейных участках трубопроводов, ограниченных неподвижными опорами. Между неподвижными опорами допускается размещать только одно изделие.

Допускается отклонение от прямолинейности в плане и профиле с обязательной установкой направляющих опор в тех же местах не менее двух перед каждым компенсирующим устройством.

1.4. Способ присоединения к трубопроводу - сварка.

1.5. При любых способах прокладки трубопроводов, кроме подземного бесканального, установку компенсирующих устройств следует предусматривать, как правило, у одной из неподвижных опор.

1.6. На бесканальных подземных тепловых сетях размещение изделия должно осуществляться в середине участка трубопровода, ограниченного неподвижными опорами.

1.7. До и после компенсирующего устройства необходимо устанавливать направляющие опоры, исключающие перемещение трубопроводов в радиальном направлении.

При бесканальной прокладке трубопровода установка направляющих опор не требуется.

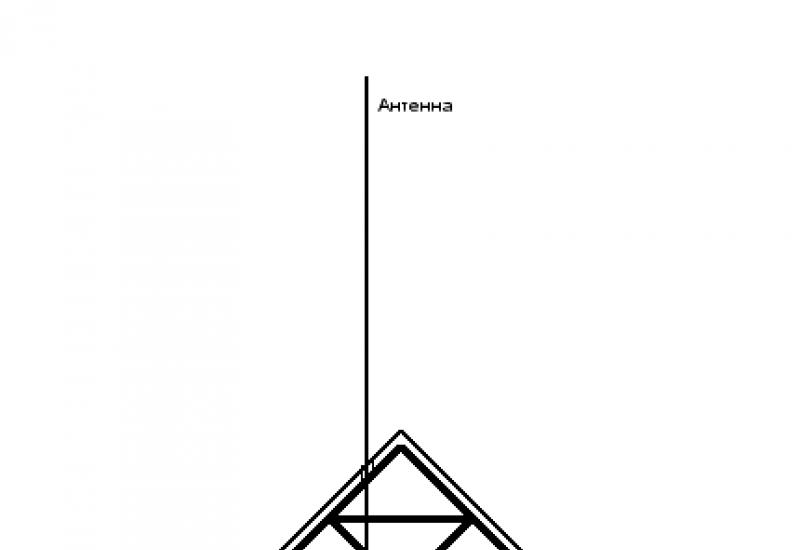

Примеры схем размещения сильфонного компенсирующего устройства, направляющих и неподвижных опор приведены на рисунке:

6.8. На участках трубопроводов с сильфонными компенсирующими устройствами не допускается применение подвесных опор.

6.9. При выборе неподвижных опор должны учитываться следующие факторы:

Распорное усилие компенсатора;

Усилие жесткости компенсатора;

Трение в направляющих и скользящих опорах;

Величина центробежной силы, возникающей при перегибе трубопровода.

Расчет нагрузок на концевые и промежуточные неподвижные опоры при различных способах установки сильфонных компенсирующих устройств выполняется на этапе проектирования тепловой сети и приводится в специальной литературе.

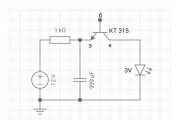

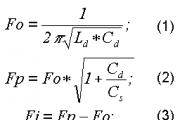

6.10. Максимальное расстояние между неподвижными опорами трубопровода определяется по формуле:

где 0,9- коэффициент запаса, учитывающий неточности расчета и погреш-

ности монтажа;

Компенсирующая способность компенсатора, мм

a - средний коэффициент линейного расширения трубной стали при на

греве от 0°С до t°С, мм/м°С;

t - расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С;

t РО -расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем

отопления, принимаемая равной средней температуре воздуха наибо-

лее холодной пятидневки по главе СНиП «Строительная климатология

и геофизика», °С.

1.8. Изделия не требуют обслуживания в процессе эксплуатации и относятся к классу неремонтируемых изделий, для них не требуется сооружения специальных камер, а при наземной прокладке - площадок для обслуживания.

Указания по монтажу.

2.1. Монтаж изделий производится в соответствии с проектом трубопровода, выполненным проектной организацией.

2.2. Перед монтажом изделия должны быть проверены на соответствие их технических характеристик проекту тепловой сети, а также на отсутствие механических повреждений.

2.3. При перемещении компенсирующих устройств в период монтажа должны быть приняты меры, предохраняющие изделие от толчков, ударов и исключающие загрязнение или затопление грунтовыми водами его внутренней полости.

2.4. При выполнении сварочных работе торцы изоляции компенсирующего устройства следует защищать жестяными разъемными экранами толщиной 0,8…1 мм для предупреждения ее возгорания.

Монтаж изделий разрешается производить при температуре воздуха не ниже минус 30°С.

2.5. Перед приваркой изделия к трубопроводу проверяются отклонения соединений изделия с трубопроводом, которые не должны превышать следующих значений: допуск соосности патрубков - 2 мм;

допуск параллельности торцов присоединительных патрубков и присоединяемых труб - 3 мм.

Максимальный сварочный зазор между патрубком и трубопроводом - 2 мм.

2.6. Изделие следует устанавливать на теплопроводах так, чтобы направление стрелки (при ее наличии) на корпусе компенсирующего устройства совпадало с направлением движения теплоносителя.

2.7. Изделия монтируются на трубопроводе с предварительной растяжкой.

Длина компенсатора при монтаже Lмонт., мм определяется по формуле:

L строит. - строительная длина компенсатора в состоянии поставки, мм;

Компенсирующая способность компенсатора, мм;

A - коэффициент линейного расширения трубной стали, приме-

няемый 0,012 мм/м °С;

t наим . - наименьшая температура воздуха при эксплуатации, °С;

L - длина участка компенсатора между неподвижными опорами,

на котором монтируется компенсатор, м.

Установку монтажной длины компенсирующего устройства производит монтажная организация.

Участки трубопровода до и после компенсирующего устройства должны быть смонтированы и закреплены в неподвижных опорах таким образом, чтобы расстояние между концами труб в месте установки изделия соответствовало монтажной длине L монт. при температуре окружающего воздуха момента закрепления трубопровода во второй неподвижной опоре; температура окружающего воздуха и расстояние между концами закрепленных труб должны быть зафиксированы актом;

Компенсирующее устройство приваривается к одному из участков трубопровода;

На свободный присоединительный патрубок изделия и свободный конец трубопровода устанавливается универсальное монтажное приспособление, с помощью которого компенсатор изделия растягивают до стыка с трубопроводом, и стык заваривают;

С изделия снимают монтажное приспособление.

При растяжении компенсатора необходимо обеспечить одинаковые перемещения присоединительных патрубков относительно торцов изделия.

При невозможности установки изделия в середине прямолинейного участка теплопровода между неподвижными опорами допускается его установка в любом месте прямолинейного участка теплопровода. Для этого при растяжении компенсатора необходимо обеспечить перемещения присоединительных патрубков относительно торцов компенсирующего устройства обратно пропорциональными длинами участков теплопровода между изделием и неподвижными опорами.

2.9. Соединение проводников-индикаторов изделия с общей сигнальной системой необходимо производить после окончания сварочных работ перед изоляцией стыков присоединительных патрубков с теплопроводом. Проводники-индикаторы нигде не должны касаться металла труб.

| сильфонное компенсирующее устройство | |

| концевая неподвижная опора | |

Сильфонные компенсирующие устройства нивелируют напряжения, возникающие в трубопроводе при смене температуры транспортируемой среды. Они используются на теплотрассах промышленного и общего назначения.

Фиксация сильфонных компенсаторов для тепловых сетей осуществляется между неподвижными опорами. Устройства крепятся посредством сварки. При проведении монтажных работ учитывается соосность трубопровода. Наличие отклонений - повод для проведения дополнительных мероприятий.

При прокладке тепловых сетей используются следующие компенсаторы:

Компенсаторы в ППУ изоляции

Компенсаторы СКУ.ППУ и СКУ.ППМ имеют дополнительную теплоизоляцию. В первом случае используется пенополиуретан, во втором - пенополиминеральный состав. Изделия устойчивы к перепадам температур, просты в монтаже. Зазоры, образующиеся при установке компенсаторов, изолируются посредством защитной скорлупы.

Компенсационные устройства СКУ.М и ОПКР не имеют собственной теплоизоляции. Для снижения тепловых потерь допускается использование минеральной ваты, пенобетона, ППУ скорлупы.

Купить компенсаторы для тепловых систем

Приобрести качественные сетей поможет компания «КОМПЕНС». Мы предлагаем продукцию собственного производства . Изделия отличаются длительным сроком службы и простотой обслуживания. В наличии решения для теплотрасс диаметром 57…1420 мм. Компенсаторы изготавливаются из отечественной стали. Каждое изделие проверяется сотрудниками ОТК.

Сотрудничество с компанией «КОМПЕНС» - это:

- Возможность купить качественные изделия . При производстве продукции используется высокоточное оборудование. Изделия соответствуют действующим отраслевым стандартам. На все компенсаторы распространяется гарантия.

- Отсутствие наценок и переплат . Товары реализуются напрямую с завода . Компания «КОМПЕНС» не сотрудничает с посредническими организациями. Вы получаете изделия по ценам производителя.

- Качественное обслуживание . Менеджеры «КОМПЕНС» - опытные специалисты. Они порекомендуют сильфонные компенсаторы для тепловых сетей, отвечающие требованиям покупателя. Клиенты «КОМПЕНС» получают консультации по любым интересующим вопросам.

- Своевременная доставка . Продукция отправляется со склада компании. Заказчик получает компенсаторы строго в обозначенный срок.

Подробную информацию о реализуемых товарах содержит сайт «КОМПЕНС». В нем представлены характеристики сильфонных компенсаторов, обозначены особенности их эксплуатации и монтажа.

Компания «КОМПЕНС» сотрудничает с коммерческими и государственными организациями. Принимаются заявки от подрядчиков, обслуживающих компаний, перерабатывающих и добывающих предприятий. При покупке крупной партии продукции предоставляется скидка.

Для оформления заявки свяжитесь с менеджерами «КОМПЕНС», либо воспользуйтесь функционалом нашего интернет-магазина.