Современные методы ремонта тепломеханического оборудования. Порядок эксплуатации теплотехнического оборудования

3.2. Организация не позднее трех дней после окончания расследования рассылает материалы расследования аварий Федеральному надзору и его территориальному органу, производившему расследование, соответствующим органам (организациям), представители которых принимали участие в расследовании причин аварии, территориальному объединению профсоюзов, органам прокуратуры по месту нахождения организации.

3.3. По результатам расследования аварии руководитель организации издает приказ, предусматривающий осуществление соответствующих мер по устранению причин и последствий аварии и обеспечению безаварийной и стабильной эксплуатации производства, а также по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения правил безопасности.

3.4. Руководитель организации представляет письменную информацию о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по расследованию аварии, организациям, представители которых участвовали в расследовании. Информация представляется в течение десяти дней по окончании сроков выполнения мероприятий, предложенных комиссией по расследованию аварии.

3. Характеристика организации (объекта, участка) и места аварии.

В этом разделе наряду с данными о времени ввода опасного производственного объекта в эксплуатацию, его местоположении необходимо представить проектные данные и фактическое выполнение проекта; дать заключение о состоянии опасного производственного объекта перед аварией; режим работы объекта (оборудования) до аварии (утвержденный, фактический, проектный); указать, были ли ранее на данном участке (объекте) аналогичные аварии; отразить, как соблюдались лицензионные требования и условия, положения декларации безопасности.

4. Квалификация обслуживающего персонала специалистов, ответственных лиц, причастных к аварии (где и когда проходил обучение и инструктаж по технике безопасности, проверку знаний в квалификационной комиссии).

5. Обстоятельства аварии.

Дать описание обстоятельств аварии и сценарий ее развития, информацию о пострадавших, указать, какие факторы привели к аварийной ситуации и ее последствиям, как протекал технологический процесс и процесс труда, описать действия обслуживающего персонала и должностных лиц, изложить последовательность событий.

6. Технические и организационные причины аварии.

На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, экспертного заключения комиссия делает выводы о причинах аварии.

7. Мероприятия по устранению причин аварии.

Изложить меры по ликвидации последствий аварии и предупреждению подобных аварий, сроки выполнения мероприятий по устранению причин аварий.

8. Заключение о лицах, ответственных за допущенную аварию.

В этом разделе указываются лица, ответственные за свои действия или бездействие, которые привели к аварии. Указать, какие требования нормативных документов не выполнены или нарушены данным лицом, исполнителем работ.

9. Экономический ущерб от аварии.

Расследование проведено и акт составлен:

_____________________________

(число, месяц, год)

Приложение: материал расследования на________листах.

Председатель________________

Члены комиссии.

Приложение 10

Перечень принятых сокращений

ВЛ – воздушные линии электропередачи

ГОСТ – государственный стандарт

ЕСКД – Единая система конструкторской документации

К, КР – капитальный ремонт

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика

КЛ – кабельные линии

МТС – материально-техническое снабжение

НТД – нормативно-техническая документация

ОГМ – отдел главного механика

ОГЭ – отдел главного энергетика

ОГП – отдел главного прибориста

ОКОФ – общероссийский классификатор основных фондов

ПБУ – положение по бухгалтерскому учету

ПДК – предельно допустимая концентрация

ППБ – правила промышленной (производственной) безопасности

ППР – планово-предупредительный ремонт

ПТЭ – правила технической эксплуатации

ПУЭ – правила устройства электроустановок

Р – ремонт

РЗА – релейная защита и автоматика

СНиП – строительные нормы и правила Система

ППР ЭО – система планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования

Т, ТР – текущий ремонт

ТД – техническое диагностирование

ТО – техническое обслуживание

ТУ – технические условия

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

3 ..ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. ВИДЫ РЕМОНТОВ И ИХ ПЛАНИРОВАНИЕ

Надежность и экономичность работы теплотехнического оборудования в значительной степени зависит от своевременного вывода в ремонт и качества проведенных ремонтных работ. Система плановых выводов оборудования из технологического процесса носит название планово-предупредительного ремонта (ППР). В каждом цехе должна быть разработана система планово-предупредительных ремонтов, которые выполняются в соответствии с определенным графиком, утвержденным главным инженером предприятия. Кроме плановых ремонтов для ликвидации аварий при эксплуатации теплотехнического оборудования проводятся восстановительные ремонты.

Система планово-предупредительного ремонта теплотехнического оборудования включает текущие и капитальные ремонты. Текущий ремонт выполняют за счет оборотных средств, а капитальный – за счет амортизационных отчислений. Восстановительный ремонт выполняется за счет страхового фонда предприятия.

Основной целью текущего ремонта является обеспечение надежной работы оборудования с проектной мощностью в межремонтный период. При текущем ремонте оборудования производится его чистка и осмотр, частичная разборка узлов с быстро изнашивающимися деталями, ресурс которых не обеспечивает надежности в последующий период работы, ремонт или замена отдельных деталей, устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, изготовление эскизов или проверка чертежей на запасные детали, составление предварительной ведомости дефектов.

Текущий ремонт котельных агрегатов должен производиться один раз в 3–4 месяца. Текущий ремонт тепловых сетей производится не реже одного раза в год.

Мелкие дефекты теплотехнического оборудования (парение, пыление, присосы воздуха и т.д.) устраняются без его остановки, если это разрешается правилами техники безопасности.

Продолжительность текущего ремонта для котлоагрегатов давлением до 4 МПа составляет в среднем 8–10 суток.

Основной целью капитального ремонта оборудования является обеспечение надежности и экономичности его работы в период осенне-зимнего максимума. При капитальном ремонте производится наружный и внутренний осмотр оборудования, очистка его поверхностей нагрева и определение степени их износа, замена и восстановление изношенных узлов и деталей. Одновременно с капитальным ремонтом обычно производят работы по усовершенствованию оборудования, модернизации и нормализации деталей и узлов. Капитальный ремонт котлоагрегатов производят один раз в 1–2 года. Одновременно с котельным агрегатом ремонтируется его вспомогательное оборудование, средства измерения и система автоматического регулирования.

В тепловых сетях работающих без перерыва, капитальный ремонт производится один раз в 2–3 года.

Внеплановый (восстановительный) ремонт производится для ликвидации аварий, при которых оказываются поврежденными отдельные узлы и детали. Анализ повреждений оборудования, вызывающих необходимость внепланового ремонта, показывает, что их причиной, как правило, является перегрузка оборудования, неправильная эксплуатация, а также низкое качество плановых ремонтов.

При типовом капитальном ремонте котельных агрегатов выполняются следующие работы:

Полный наружный осмотр котла и его трубопроводов при рабочем давлении;

Полный внутренний осмотр котла после его остановки и рас-холаживания;

Проверка наружных диаметров труб всех поверхностей нагрева с заменой дефектных;

Промывка труб пароперегревателя, регуляторов перегрева, пробоотборников, холодильников и т. п.;

Проверка состояния и ремонт арматуры котла и главного паропровода;

Проверка и ремонт механизмов слоевых топок (питатель топлива, пневмомеханический забрасыватель, цепная решетка);

Проверка и ремонт механизмов камерных топок (питатель топлива, мельницы, горелки);

Проверка и ремонт обмуровки котла, гарнитуры и устройств, предназначенных для очистки наружных поверхностей нагрева;

Опрессовка воздушного тракта и воздухоподогревателя, ремонт воздухоподогревателя без замены кубов;

Опрессовка газового тракта котла и его уплотнение;

Проверка состояния и ремонт тягодутьевых устройств и их осевых направляющих аппаратов;

Проверка и ремонт золоуловителей и устройств, предназначенных для удаления золы;

Наружная и внутренняя очистка поверхностей нагрева барабанов и коллекторов;

Проверка и ремонт системы шлакозолоудаления в пределах котла;

Проверка состояния и ремонт тепловой изоляции горячих поверхностей котла.

Планирование ремонтов теплотехнического оборудованияпромышленного предприятия заключается в разработке перспективных, годовых и месячных планов. Годовые и месячные планы текущих и капитальных ремонтов составляются отделом главного энергетика (главного механика) и утверждаются главным инженером предприятия.

РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Текущий ремонт тепловых пунктов является основным видом профилактического ремонта инженерных систем и оборудования тепловых пунктов. Его производят ежемесячно согласно плану-графику проведения текущих ремонтов. Проведение текущего ремонта и наладка систем и оборудования должны предупредить преждевременный выход из строя оборудования, узлов и деталей по причине нарушения различных регулировок, износа отдельных деталей, нарушения уплотнений, ослабления крепежных соединений, а также облегчить экономическую и безопасную работу всего комплекса оборудования, входящего в состав теплового пункта, до очередного капитального ремонта.

Текущий ремонт теплового пункта предусматривает устранение неисправностей заменой или ремонтом отдельных быстро изнашивающихся и неисправных деталей, узлов, механизмов, приборов и агрегатов, а также проведение при этом необходимых проверочных, регулировочных, крепежных, наладочных, электроизмерительных, аварийно-ремонтных и других работ. Текущий ремонт тепловых пунктов планируют в соответствии со структурой и продолжительностью межремонтных периодов. Продолжительность текущего ремонта теплового пункта определяют в зависимости от суммарной трудоемкости, стоимости и конструктивных особенностей выполняемых работ. Объем работ зависит от назначения оборудования, режима его работы, величины нагрузки и мощности теплового пункта.

Текущий ремонт тепловых пунктов финансируется за счет средств, отпускаемых на этот вид ремонта, и обычно производится без отключений местных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. При текущем ремонте проводят внешний осмотр всего оборудования, определяют работоспособность и исправность отдельных его элементов, выполняют ремонтные и наладочные работы. Сведения о проведении текущего ремонта теплового пункта записывают в оперативный журнал. По окончании текущего ремонта о всех изменениях в основном оборудовании (замене неисправных деталей на новые или об отремонтированных) следует сделать запись в паспорте теплового пункта.

Текущий ремонт теплового пункта состоит из следующих видов ремонтных работ:

Ремонт теплотехнического оборудования и теплопроводов;

Ремонт тепловой изоляции;

Ремонт электрооборудования;

Ремонт автоматики и контрольно-измерительных приборов;

Наладочные работы.

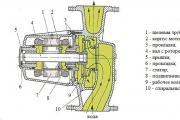

Ремонт теплотехнического оборудования и теплопроводов . При ремонте теплотехнического оборудования и теплопроводов теплового пункта вначале производится внешний осмотр для выявления подтеканий воды через фланцевые соединения трубопроводов, задвижек, калачей, водоподогревателей, элеваторов и т. д. При необходимости осуществляется подтяжка фланцевых соединений или замена прокладок. Проверяется также отсутствие свищей и трещин на трубопроводах и арматуре, при необходимости свищи и трещины заваривают с выполнением всех требований, предъявляемых к сварочным работам. Затем проверяют на герметичность сальники запорно-регулирующей арматуры, которые при необходимости подтягивают или заменяют сальниковую набивку. Контролируют надежность закрытия запорной арматуры и плавность хода шпинделей задвижек. Шпиндели задвижек очищают от грязи и смазывают тонким слоем смазки. Прошприцовывают задвижки (при наличии масленок на них). Очищают оборудование от ржавчины, пыли и подтеков масла. Проверяют состояние сальниковых уплотнений насосов, при необходимости подтягивают сальники или заменяют сальниковую набивку. Контролируют наличие смазки в масляных ваннах (корпусов, подшипников) насосов, наполняют смазкой до установленного уровня.

В процессе ремонта проверяют работу насосов на нагрев, вибрацию, посторонние шумы, при необходимости принимают меры по выявлению причин неисправностей или их устраняют. Определяют соосность валов насосов и электродвигателей и состояние упругих муфт. В случае износа резиновых пальцев муфт пальцы заменяют. Устанавливают надежность крепления насосных агрегатов к рамам, подтягивают болтовые соединения. Проверяют работу всех резервных и дополнительных насосов кратковременным включением их в работу в ручном режиме управления. Очищают нагнетающий и всасывающий клапаны ручных насосов. Осматривают и смазывают манжеты. Изношенные манжеты заменяют. При необходимости при текущем ремонте можно производить частичную разборку оборудования с выполнением ремонта отдельных узлов или их заменой.

Детали и узлы перед их установкой должны быть подвергнуты наружному осмотру для выявления дефектов, которые могли появиться в процессе их хранения или транспортировки до места установки в тепловом пункте. Для смазки различных узлов и агрегатов применяются смазочные материалы, предусмотренные требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на каждый конкретный узел, агрегат.

Ремонт тепловой изоляции . При текущем ремонте теплового пункта восстанавливают нарушенную теплоизоляционную конструкцию. Ремонт изоляции производят после проведения гидравлических испытаний. Перед выполнением частичного ремонта теплоизоляции металлические поверхности, подлежащие теплоизоляции, тщательно очищают от пыли, грязи, ржавчины, окалины, высушивают и покрывают противокоррозионными материалами.

Ремонт электрооборудования. При текущем ремонте электрооборудования теплового пункта проводят внешний осмотр всех элементов оборудования и проводки. Проверяют исправность пультов (щитов) и при необходимости заменяют перегоревшие сигнальные лампы и лампы освещения помещений. Проверяют наличие и исправность защитных диэлектрических средств, при этом защитные средства с истекшим сроком годности заменяются. Контролируют надежность заземления всего электрооборудования. Проверяют работоспособность аварийного освещения теплового пункта, а также перегрев контактных соединений шин и других контактных деталей (нет ли подгораний, изменения цвета шин или контактных частей, запаха озона). Проверяют целостность предохранителей, для этого контактные поверхности очищают от окислов и контролируют соответствие номинального тока предохранителей току нагрузки. Проверяют крепление электроаппаратов (при необходимости гайки и винты подтягивают), а также затяжку всех клеммных соединений. Устанавливают исправность крышек на автоматах и плотность их закрытия. Определяют характер гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При сильном гудении проверяют затяжку винтов, крепящих сердечник, целостность короткозамкнутого витка (внешним осмотром) и плотность прилегания якоря к сердечнику. Определяют прочность крепления магнитной системы контактов и магнитных пускателей, прочность крепления катушек и состояние их изоляционного покрова. Осматривают контакты магнитных пускателей и контакторов, в случае небольшого подгорания контактов зачистить их до металлического блеска, не изменяя при этом профиля контакта. Проверяют и при необходимости регулируют контактную систему магнитного пускателя.

Подвергают осмотру тепловые реле, кнопки управления контакторов и магнитных пускателей. Трущиеся поверхности смазывают приборным маслом. Проверяют функционирование установочных автоматов, контакторов и магнитных пускателей, а также четкость фиксации пакетных выключателей во всех положениях. Внешним осмотром определяют целостность изоляции всех открыто проложенных кабелей. Проверяют закрытие дверок электрических шкафов, сборок, пультов и надежность их запоров. Пополняют смазку в подшипниках электродвигателей. Определяют нагрев корпусов электродвигателей во время их работы. Если температура окажется выше 60– 70 °С, выявляют причины, способствующие перегреву, и устраняют их. Проверяют надежность крепления электродвигателей к рамам и при необходимости подтягивают болтовые соединения. Проверяют отсутствие задевания крыльчатки вентилятора электродвигателя за кожух (по постороннему шуму при работе электродвигателя), при необходимости устраняют задевание.

При текущем ремонте электрооборудования в случае необходимости проводят частичную его разборку с выполнением ремонта отдельных элементов или их заменой.

Ремонт автоматики и контрольно-измерительных приборов (КИП). При текущем ремонте автоматики и КИПтеплового пункта вначале проводится внешний осмотр всех элементов гидро- и электроавтоматики, а также КИП. Проверяют отсутствие подтеканий воды через соединения элементов автоматики, при необходимости принимаются меры по их устранению (подтягивают сальники, заменяют прокладки и т. д.). Определяют наличие смазки в редукторах исполнительных органов, при необходимости пополняют смазку до установленного уровня. Проверяют работоспособность трехходовых кранов, продувают манометры путем кратковременного открытия кранов, прочищают фильтр и импульсные линии гидравлических регуляторов путем снятия дроссельных шайб и подачи воды с давлением 0,3– 0,5 МПа в верхний штуцер фильтра, при этом из бокового штуцера фильтра должен быть свободный слив воды.

Проверяют исправность термометров, неисправные (разбитые) термометры заменяют. Определяют работоспособность переключателей на блоке автоматики, целостность и исправность сигнальных ламп, перегоревшие сигнальные лампы заменяют. Проверяют укомплектованность теплового пункта термометрами и манометрами. Контролируют исправность КИП и правильность их установки, неисправные приборы снимают, заменяя их проверенными и исправными.

В ходе проведения наладочных и проверочных работ контролируют исправность и работоспособность элементов гидроэлектроавтоматики. В случае нарушений в работе выявляют причину неисправности и устраняют ее путем проведения регулировочных работ, частичной разборкой элементов и заменой отдельных вышедших из строя деталей.

Ремонт гидроэлектроавтоматики и КИП при текущем ремонте предусматривает следующие работы: разборку элементов автоматики в нужном для производства ремонта объеме; замену отдельных вышедших из строя деталей и узлов элементов автоматики; чистку и промывку отдельных деталей; проверку их состояния; подтяжку и ремонт крепежных деталей клеммных соединений; замену прокладок и уплотнений.

Наладочные работы. Состав наладочных работ при текущем ремонте инженерного оборудования теплового пункта включает: а) проверку и настройку насосного оборудования, запасной арматуры, регуляторов давления, обратных клапанов на расчетные режимы системы тепловодоснабжения с учетом колебаний давления и температуры в магистральных тепловых сетях и городском водопроводе; б) проверку, регулировку и наладку аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматов защиты, реле, магнитных пускателей, кнопочных постов, контакторов и т. д.) электродвигателей; в) проверку надежности контактных соединений; опробование схемы управления под напряжением; проверку работы контакторов и автоматов при пониженном и номинальном напряжении оперативного тока, проверку работы электродвигателей на холостом ходу без нагрузки и под нагрузкой; г) проверку и настройку регуляторов температуры, расхода и датчиков на расчетные режимы; д) проверку качества и устойчивости работы систем автоматического регулирования, температуры и расхода.

Приемку теплового пункта после проведения текущего ремонта производит комиссия с участием представителей эксплуатирующих и теплоснабжающих организаций. После проведения текущего ремонта инженерное оборудование теплового пункта должно отвечать следующим требованиям: находиться в исправном рабочем состоянии; тепловой и гидравлический режимы работы оборудования должны быть отлажены (откорректированы); все автоматические системы, имеющиеся на тепловом пункте, должны быть задействованы. Тепловой пункт должен быть полностью укомплектован исправными и проверенными контрольно-измерительными приборами, исправными и проверенными защитными и противопожарными средствами, а также снабжен необходимой технической документацией. Электрооборудование теплового пункта должно быть надежно заземлено. Двери электрошкафов должны быть закрыты на замок, внутри электрошкафов не должно быть никаких посторонних предметов. На электрооборудовании должны быть установлены исправные предохранители. Все оборудование должно иметь соответствующую маркировку и надписи. Технологические трубопроводы, водоподогреватели не должны иметь участков с нарушенной теплоизоляцией, восстановленные участки должны быть окрашены в установленные цвета. Входные двери теплового пункта должны иметь надежные запоры. Приемка после текущего ремонта должна быть оформлена актом.

Виды ремонта теплотехнического оборудования. Их планирование и организация. Основные неисправности, возникающие при эксплуатации котлов и теплотехнического оборудования капитальные ремонты. Текущий ремонт выполняют за счет оборотных средств, а капитальный -- за счет амортизационных отчислений. Восстановительный ремонт проводят за счет страхового фонда предприятия. Основной целью текущего ремонта является обеспечение надежной работы оборудования с проектной мощностью в межремонтный период. При текущем ремонте оборудования производят его чистку и осмотр, частичную разборку узлов с быстро изнашивающимися деталями, ресурс которых не обеспечивает надежности в последующий период работы, при необходимости заменяют отдельные детали, устраняют дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, изготовляют эскизы или проверяют чертежи на запасные детали, составляют предварительные ведомости дефектов. Текущий ремонт котельных агрегатов должен производиться один раз в 3 -- 4 месяца, а тепловых сетей -- не реже одного раза в год. Мелкие дефекты теплотехнического оборудования (парение, пыление, присосы воздуха и т. д.) устраняют без его остановки, если это разрешается правилами техники безопасности.

Продолжительность текущего ремонта для котлоагрегатов давлением до 4 МПа составляет в среднем 8 -- 10 сут. Основной целью капитального ремонта оборудования является обеспечение надежности и экономичности его работы в период осенне-зимнего максимума. При капитальном ремонте производят 6 наружный и внутренний осмотр оборудования, очистку его поверхностей нагрева и определяют степень их износа, заменяют или восстанавливают изношенные узлы и детали.

Одновременно с капитальным ремонтом обычно выполняют работы по усовершенствованию оборудования, модернизации и нормализации деталей и узлов. Капитальный ремонт котлоагрегатов производят один раз в 1 -- 2 года. Одновременно с котельным агрегатом ремонтируют его вспомогательное оборудование, средства измерения и систему автоматического регулирования. В тепловых сетях, работающих без перерыва, капитальный ремонт производится один раз в 2,3 года. Внеплановый (восстановительный) ремонт выполняют при ликвидации аварий, при которых оказываются поврежденными отдельные узлы и детали. Анализ повреждений оборудования, вызывающих необходимость внепланового ремонта, показывает, что их причиной, как правило, является перегрузка оборудования, неправильная эксплуатация, а также низкое качество плановых ремонтов. Планирование ремонтов теплотехнического оборудования промышленного предприятия заключается в разработке перспективных, годовых и месячных планов. Годовые и месячные планы текущих и капитальных ремонтов составляют сотрудники отдела главного энергетика (главного механика) и утверждает главный инженер предприятия.

Планирование ремонта теплотехнического оборудования должно быть увязано с планом ремонта технологического оборудования и режимом его работы. В настоящее время применяют три формы организации ремонта теплотехнического оборудования: хозяйственную, централизованную и смешанную. При хозяйственной форме организации ремонта оборудования все работы производит персонал предприятия. При этом ремонт может быть выполнен персоналом соответствующего цеха (цеховой способ) или персоналом предприятия (хозяйственно-централизованный способ). При цеховом способе ремонт организуют и осуществляют работники цеха, в котором установлено теплотехническое оборудование. В настоящее время этот способ применяют редко, так как он не позволяет в сжатые сроки выполнить необходимый объем ремонтных работ. При хозяйственно-централизованном способе ремонта оборудования на предприятии создается специальный ремонтный цех, персонал которого производит ремонтные работы всего оборудования предприятия.

Однако этот способ требует создания специализированных бригад и может применяться только на крупных предприятиях, имеющих теплотехническое оборудование во многих цехах. В настоящее время наиболее прогрессивной формой ремонта является централизованная, которая позволяет производить сложные ремонтные работы по единым нормам и технологическим процессам с применением современного оборудования и средств механизации. При этой форме все ремонтные работы выполняет специализированная организация по подрядному договору, что сокращает сроки простоя оборудования и обеспечивает высокое качество ремонта. Смешанная форма организации ремонта теплотехнического оборудования представляет собой различные сочетания хозяйственной и централизованной форм ремонта.

Очищенные детали подвергают дефектации с целью оценки их технического состояния, выявления дефектов и установления возможности дальнейшего использования, необходимости ремонта или замены. При дефектации выявляют: износы рабочих поверхностей в виде изменений размеров и геометрической формы детали; наличие выкрошиваний, трещин, сколов, пробоин, царапин, рисок, задиров и т. п.; остаточные деформации в виде изгиба, скручивания, коробления; изменение физико-механических свойств в результате воздействия теплоты или среды.

Способы выявления дефектов:

1. Внешний осмотр. Позволяет определить значительную часть дефектов: пробоины, вмятины, явные трещины, сколы, значительные изгибы и скручивания, сорванные резьбы, нарушение сварных, паяных и клеевых соединений, выкрошивания в подшипниках и зубчатых колесах, коррозию и др.

2. Проверка на ощупь. Определяется износ и смятие резьбы на деталях, легкость проворота подшипников качения и цапф вала в подшипниках скольжения, легкость перемещения шестерен по шлицам вала, наличие и относительная величина зазоров сопряженных деталей, плотность неподвижных соединений.

3. Простукивание. Деталь легко остукивают мягким молотком или рукояткой молотка с целью обнаружения трещин, о наличии которых свидетельствует дребезжащий звук.

4. Керосиновая проба. Проводится с целью обнаружения трещины и ее концов. Деталь либо погружают на 15-20 мин в керосин, либо предполагаемое дефектное место смазывают керосином. Затем тщательно протирают и покрывают мелом. Выступающий из трещины керосин увлажнит мел и четко проявит границы трещины.

5. Измерение. С помощью измерительных инструментов и средств определяется величина износа и зазора в сопряженных деталях, отклонение от заданного размера, погрешности формы и расположения поверхностей.

6. Проверка твердости. По результатам замера твердости поверхности детали обнаруживаются изменения, произошедшие в материале детали в процессе ее эксплуатации.

7. Гидравлическое (пневматическое) испытание. Служит для обнаружения трещин и раковин в корпусных деталях. С этой целью в корпусе заглушают все отверстия, кроме одного, через которое нагнетают жидкость под давлением 0,2-6,3 МПа. Течь или запотевание стенок укажет на наличие трещины. Возможно также нагнетание воздуха в корпус, погруженный в воду. Наличие пузырьков воздуха укажет на имеющуюся неплотность.

8. Магнитный способ. Основан на изменении величины и направления магнитного потока, проходящего через деталь, в местах с дефектами. Это изменение регистрируется нанесением на испытуемую деталь ферромагнитного порошка в сухом или взвешенном в керосине (трансформаторном масле) виде: порошок оседает но кромкам трещины. Способ используется для обнаружения скрытых трещин и раковин в стальных и чугунных деталях. Применяются стационарные и переносные (для крупных деталей) магнитные дефектоскопы.

9. Ультразвуковой способ. Основан на свойстве ультразвуковых волн отражаться от границы двух сред (металла и пустоты в виде трещины, раковины, непровара). Импульс, отраженный от дефектной полости, регистрируется на экране установки, определяя место дефекта и его размеры. Применяется ряд моделей ультразвуковых дефектоскопов.

10. Люминесцентный способ. Основан на свойстве некоторых веществ светиться в ультрафиолетовых лучах. На поверхность детали кисточкой или погружением в ванну наносят флюоресцирующий раствор. Через 10-15 мин поверхность протирают, просушивают сжатым воздухом и наносят на нее тонкий слой порошка (углекислого магния, талька, силикагеля), впитывающего жидкость из трещин или пор. После этого деталь осматривают в затемненном помещении в ультрафиолетовых лучах. Свечение люминофора укажет расположение трещины. Используются стационарные и переносные дефектоскопы. Способ применяется в основном для деталей из цветных металлов и неметаллических материалов, так как их контроль магнитным способом невозможен.